七年级上册有理数的学习里,绝对值这个概念看起来很简单,但是应用起来很多同学会经常出错。因为绝对值问题经常涉及到“分类讨论”和“数形结合”这两种常见的数学思想,应用和考察方式也多种多样,所以是一个重点和难点.本文从绝对值的基本定义和规律出发,提高到非负性、概念延伸、与数轴结合的拓展,帮助同学们全面理解绝对值。

1.基本定义

定义:数轴上表示数a的点与原点的距离叫做数a的绝对值,记作∣a∣.

解读:绝对值是距离,所以肯定大于或等于0,而且互为相反数的两个数的绝对值相同,即∣a∣=∣-a∣.

2.核心规律

根据绝对值的定义,求绝对值的值,或者说去绝对值的符号,遵从下面规律:

当a > 0时,∣a∣= a;

当a = 0时,∣a∣= 0;

当a < 0时,∣a∣= -a.

上面的三条规律,通常有两种变形.

变形1:

当a ≥ 0时,∣a∣= a;

当a < 0时,∣a∣= -a.

变形2:

当a > 0时,∣a∣= a;

当a ≤ 0时,∣a∣= -a.

3.三个注意点

在理解绝对值的基本概念时,部分同学会经常疏忽的三个注意点要格外强调:

在数学定义里,因为-0 = 0. 所以当a = 0时,∣a∣既可以如变形1所示归类,也可以如变形2所示归类.

核心规律里∣a∣虽然只是一个字母,但从代数的角度看,这里的a也可以是更复杂的代数式,所以要广义的理解a.

依据核心规律,根据绝对值符号里数或代数式的正负求绝对值,当正负不确定时,要牢记“分类讨论”的原则.

4.解决绝对值问题的一般过程

解决绝对值问题,一般分四步走:

第一步,如果能判断绝对值符号里数或代数式的正负,根据核心规律直接去绝对值符号求值;

第二步,如果不能判断绝对值符号里代数式的正负,“分类讨论”解决;

第三步,含绝对值符号的方程,先去绝对值符号(参照第一步和第二步),再解方程;

第四步,养成把绝对值和数轴结合考虑的思维方式,坚持“数形结合”思想.

5.基础例题

例1:

若∣a∣ = a,则a ______ 0;若∣a∣ = -a,则a ______ 0.

(A) > (B) ≥ (C) < (D)≤

解答:考察了求绝对值的核心规律,要明确理解0既可以像变形1那样分类,也可以像变形2那样.所以应该选(B),(D).

例2:

如果∣a∣=8,∣b∣=5,并且a+b > 0,那么a – b的值是__________.

解答:a的绝对值等于8,b的绝对值等于5,所以a和b共有4种组合:

组合 | a的值 | b的值 |

1 | 8 | 5 |

2 | 8 | -5 |

3 | -8 | 5 |

4 | -8 | -5 |

再结合a+b > 0这个条件,只有组合1和组合2符合条件.组合1时,a – b = 3;组合2时,a – b = 13.所以答案是:3或13.

例2可以做下面的变形,大家可以自行解答一下.

(1)如果∣a∣=8,∣b∣=5,并且ab > 0,那么a – b的值是__________.

(2)如果∣a∣=8,∣b∣=5,并且ab < 0,那么a – b的值是__________.

例3:

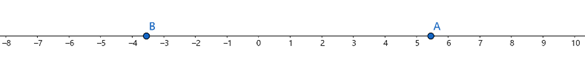

在数轴上,A、B两点的位置如下图所示,如果A点对应的有理数是a,B点对应的有理数是b,那么A、B两点间的距离AB=__________.

解答:根据绝对值的定义,AB = ∣a - b∣,因为如数轴所示a比b大,所以a – b肯定是正数,所以AB = ∣a - b∣= a – b;当然,也可以反过来理解,AB = ∣b - a∣,b比a小,所以b – a是负数,所以AB = ∣b - a∣ = -(b – a) = -b + a = a – b.结果是一致的.因为在数轴里a和b的大小很明确,所以a – b或者b – a的正负也很明确,不用“分类讨论”.

例4:

解方程:∣x - 1∣ = 2.

解答:因为绝对值符号里(x – 1)的正负不确定,所以需要分类讨论.

当(x – 1)≥ 0,即x ≥ 1时,∣x - 1∣等于它本身,

所以 x – 1 = 2,

解得x = 3.

当(x – 1)< 0,即x < 1时,∣x - 1∣等于它的相反数,

所以 –(x – 1) = 2,

解得x = -1.

综上所述,x = 3或x = -1.

通过这道题,希望大家深刻理解我们前面提到的三个注意点.“等于0”的这种情况,习惯上和正数归类到一起,但我们应该有明确意识它也可以和负数归类到一起;(x – 1)这个整体可以看作核心规律里的a;绝对值符号里的代数式正负不明确时,必须“分类讨论”先去掉绝对值符号,再解方程.

另外,“分类讨论”要“先分后合”,最后通过“综上所述”之类的字样把结果进行汇总.解题过程中要适当的加说明文字,不能干巴巴的全是数字算式,让人看不明白,加上说明文字也能帮助自己理清思路,防止搞混淆过程中计算出的数值代表什么意思.

6.绝对值的非负性

绝对值肯定大于或等于0,把大于或等于0的数一般也叫做非负数。绝对值的非负性一般有下面的考察方式。

例5:

如果∣x∣ + ∣y∣ + ∣z∣ = 0,那么xyz等于多少?

解答:每个绝对值都是非负数,如果多个非负数的和等于0,那么肯定每个非负数各自等于0,所以x,y,z的值都是0,那么它们的积也是0.

例6:

如果∣x - 2∣ + ∣y + 4∣ + ∣z + 3∣ = 0,那么xyz等于多少?

解答:原理和例5一样,三个绝对值的和等于0,那么只能是每个绝对值都等于0,所以问题变形为三个一元一次方程:

x - 2 = 0

y + 4 = 0

z + 3 = 0

解得:x = 2, y = -4, z = -3.所以xyz等于24.

易错点:例5例,绝对值符号里是单项式x,所以要使∣x∣=0只能是x=0.例6里绝对值符号里是多项式,要使∣x - 2∣=0只能是x-2这个整体等于0,即x=2.要从根本原理理解,千万别死搬硬套.这里也体现了前文三个注意点的第二点,例6的x – 2这个整体和核心规律里的a是对应的.

例7:

如果(x -6)2 + ∣y + 16∣ = 0,那么x + y等于多少?

解答:除了绝对值有非负性,有理数(或实数)的平方数也具有非负性.原理和前两个例题一样,容易解得x = 6, y = -16,所以x + y等于-10.

拓展1:除了平方(二次方),有理数(或实数)的偶数次方都具有非负性.

拓展2:以后学完根式,非负数的算术平方根也具有非负性.

7.绝对值表示两点间距离

再回到绝对值的定义,∣a∣表示的是数a到原点的距离,原点表示的数是0,所以∣a∣等价于∣a - 0∣或∣0 – (-a)∣,表示“数a到原点的距离”或者“原点到数-a的距离”;∣-a∣等价于∣-a - 0∣或∣0 - a∣,表示“数-a到原点的距离”或“原点到数a的距离”.不管怎么理解,这些距离都相等,也即∣a∣和∣-a∣的值相等.

如果把上面的原点替换成数b的点,可以得到∣a - b∣= ∣b - a∣,就可以表示数轴上任意两点的距离了.也就是说,假设数轴上有任意两点A和B,A点和B点表示的有理数(对实数也适用)分别是a、b,那么A、B两点的距离就等于a和b的差的绝对值,如果能进一步确定a和b的大小,那么A、B两点的距离就是a、b里较大的数减去较小的数的差.如果数轴向右是正方向,那么较大的数表示的点在较小的数表示的点的右侧.

举例说明,∣-6∣可以理解成数轴上数-6的点到原点的距离;等价变形成∣0-6∣的话,可以理解成数轴上原点到数6的点的距离;等价变形成∣2-8∣的话,可以理解成数轴上数2的点到数8的点的距离;诸如此类,它可以表示数轴上任意两个距离为6的点的距离,有无数对组合.

例8:

当m取什么值时,∣m + 1∣ + ∣m - 2∣有最小值?最小值是多少?

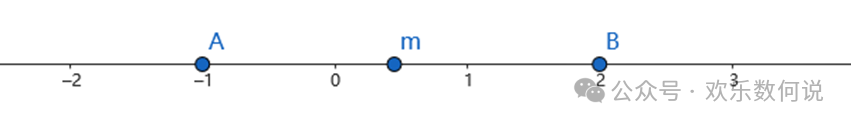

解答:根据前面所述的概念扩展,绝对值可以表示数轴上两点的距离.我们可以把∣m + 1∣变形成∣m – (-1)∣,表示m点和-1点的距离;∣m - 2∣表示m点和2点的距离.

∣m + 1∣ + ∣m - 2∣ = ∣m – (-1)∣ + ∣m - 2∣

画数轴表示,A点在-1的位置,B点在2的位置,A、B两点距离是固定的3个单位长度.

∣m – (-1)∣ + ∣m - 2∣要求的是数轴上表示m位置的点到A点的距离加上m位置的点到B点的距离,不难看出,

如果m位置的点在A点的左侧或者B点的右侧时,∣m – (-1)∣ + ∣m - 2∣都会大于A、B两点间距离;

如果m位置的点在A点和B点之间(包括A,B),∣m – (-1)∣ + ∣m - 2∣等于A、B两点间距离,即3个单位长度.

所以,当 -1≤m≤2时,∣m + 1∣ + ∣m - 2∣有最小值,最小值是3.

例8变形:

当m取什么值时,∣m + 1∣ + ∣m∣ + ∣m - 2∣有最小值?最小值是多少?

解答:和原题相比,求值代数式里增加了∣m∣.在原题里,当m在-1和2之间时,∣m + 1∣ + ∣m - 2∣总能得到最小值3.现在又加上了m的绝对值,也就是说,当m的绝对值取最小值时,∣m + 1∣ + ∣m∣ + ∣m - 2∣取得最小值.∣m∣表示的是m位置的点到原点的距离,那么显然当m位置的点和原点重合时,∣m∣最小,等于0.

所以,当m=0时,∣m + 1∣ + ∣m∣ + ∣m - 2∣有最小值3.

例9:

解方程:∣m + 1∣ + ∣m - 2∣ = 5.

解法1:原方程等价于

∣m – (-1)∣ + ∣m - 2∣ = 5

根据绝对值表示数轴上两点间距离的概念延伸,m对应的点到-1点的距离加上m对应的点到2点的距离应该等于5,所以m对应的点不可能在-1点合2点之间.不难看出方程有两个解,同学们自己画数轴尝试一下.

解法2:我们用“分类讨论”思想解决这个问题.

根据核心规律,绝对值符号里的代数式为0时,m的值是临界点,m + 1 = 0即m = -1,m – 2 = 0即m = 2,我们按照数轴从左向右分类讨论.

(1)当m < -1时,(m + 1) < 0, (m – 2) < 0,所以它们的绝对值都是它们的相反数,去绝对值符号后方程等价于

-(m + 1) + [-(m – 2)] = 5

解得m = -2.

(2)当-1 ≤ m ≤ 2时,(m + 1) ≥ 0,它的绝对值是它本身;(m – 2) ≤ 0,它的绝对值是它的相反数,去绝对值符号后方程左边等价于

(m + 1) + [-(m – 2)]

去括号合并同类项后,方程左边等于3,右边等于5,说明方程无解.这和我们在例题1里说明的结果是一致的,这种情况下方程左边恒等于最小值3.

(3)当m > 2时,(m + 1) > 0, (m – 2) > 0,所以它们的绝对值都是它们本身,去绝对值符号后方程等价于

(m + 1) + (m – 2) = 5

解得m = 3.

综上所述,方程的解是-2或3.

8.两数的算术平均值和数轴上两点的中点

算术平均值的定义:有两个数m和n,(m+n)/2是m和n的算术平均值.

回想一下相反数,互为相反数的两个数,它们的算术平均值是0,这两个数在数轴上对应的点到原点的距离相等,所以原点是互为相反数的两个数的点的中点,也可以说,互为相反数的两个数的算术平均值和这两个数在数轴上的点的中点正好对应.

如果是两个任意的数,上面的结论是否还成立呢?我们证明一下.

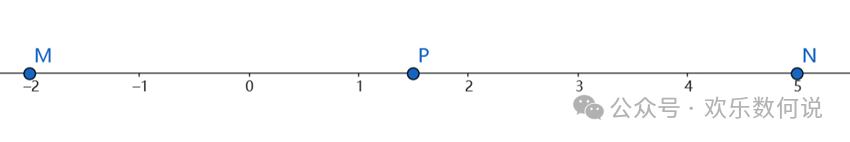

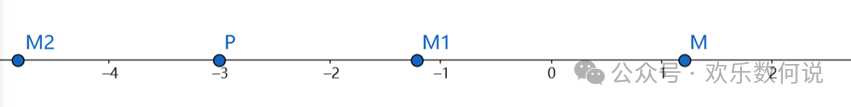

假设数轴上有任意两个点M和N,它们对应的数分别是m和n,M和N的中点是点P,如下图所示,因为N在M的右侧,所以N和M的距离是(n-m),P和M的距离是

(n-m)/2,那么P点对应的数值就是M点的数值加上P、M的距离,即

m + (n-m)/2 = (m+n)/2,结论成立.

数轴上任意两点的中点对应的数,是这两点对应的数的算术平均值.

例10:假设一个球掉到了数轴上,先落在M点,它弹起后接着会落到M1点,M1点到原点的距离和M点到原点的距离相等,继续弹起,越过P点后落在M2点,P点是M1和M2的中点.已知M点对应的数是m,P点对应的数是p,求M和M2点间的距离是多少?

解答:利用上面阐述的算术平均值和中点的结论来解决这个问题.

因为M点对应的数是m,M1点到原点的距离和M点到原点的距离相等

所以M1点和M点对应的数互为相反数,即M1对应的数是-m

又已知P对应的数是p,设M2对应的数是x,那么可列方程

x + (-m)= 2p

解得x=2p+m

所以M和M2点间的距离是∣m – (2p + m)∣=∣-2p∣=2∣p∣

M和M2点间的距离只和P点的位置相关,假如球先落到M是2的点,弹起后再落到M1点-2,弹起后越过P点-3,最后落在M1点关于P点的对称点M2点-4,M和M2的距离是2倍的P点的绝对值即6.大家可以自行验证其它情况,即使球弹起后落到相反的方向,结论也是成立的.

写在最后

绝对值的概念看起来比较简单,但是变化和应用时会出现很复杂的难题,希望大家在学习时“牢记定义,始终从核心规律出发理解问题,穿过表象看透本质”.