1.基础知识

数轴动点问题,在数学思想方面主要还是“数形结合”和“分类讨论”.这类问题涉及的基础知识其实很简单,概括起来有下面三点:

(1)距离(distance) = 速度(speed) × 时间(time),简写成d = s×t,两个变形s = d ÷ t, t = d ÷ s;

(2)数轴上两点的距离,等于这两点表示的数的差的绝对值,也可以说等于这两点表示的数里用较大的数减去较小的数后得到的差;

(3)一个点在数轴上初始位置表示的数是m.如果沿数轴正方向移动了d个单位长度,那么移动后该点表示的数是m+d;如果沿数轴负方向移动了d个单位长度,那么移动后该点表示的数是m+(-d)=m-d.

2.难题成因

刚学完了七年级上有理数章节的同学们,会感觉数轴动点问题比较难,我觉得是这几个原因造成的:

(1)还没学习代数式(七年级上第三章),没深入理解代数思维,对题目中出现的一些代替了具体数的字母具有陌生感,列代数式表示数量关系也不熟练;

(2)数轴动点,通常作为难题(考试压轴题)出现,题目篇幅比较长,大家会想着它比较难,难免有“畏难”的心理情绪,再加上考试时间可能所剩无几,又加重了这种“压迫感”;

(3)即使数轴动点问题涉及的基础知识本身比较简单,很多个简单的内容套在一起就可以形成复杂问题.比如,

①题目里出现多个点,有动点和不动点,动点、不动点初始位置重叠,容易造成混淆干扰.

②诸多场景如:同向追逐、反向相遇、单点折返、中间变速、先后出发,增加了问题的复杂度.

③不同的相对位置会产生相同的距离,需要进行“分类讨论”,进一步提高了问题的复杂度.

(4)复杂题目,一个大的背景介绍加好几个分支问题,背景介绍体现“主干已知条件”,分支问题体现“分支已知条件”,很多同学把“主干已知条件”和“分支已知条件”的“管辖范围”搞混淆了.

3.例题说明

下面举一些不同形式的例题,着重说明一下如何分析、思考,希望能带给大家一些启发.基于这些例题的讨论,最后汇总出一些最佳实践(Best Practice).

例1:

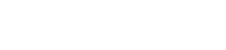

已知数轴上有A、B两点,分别表示有理数a,b.满足(a+6)2+|b-4|=0.

(1)数轴上点A到点B的距离为________________;数轴上到点A,B距离相等的点的位置表示的有理数是______________.

(2)若有动点P从点A出发,以每秒2个单位的速度向右运动,设运动时间为t秒(t>0).用含t的式子分别表示点P到点A和点B的距离.

思考分析:

主干已知条件:这属于“隐藏款”已知条件,根据平方的非负性和绝对值的非负性,容易求得a=-6,b=4.具体请参考本公众号的前文《绝对值与数轴—从基础到提高》.

分支已知条件:(1)没有分支已知条件;(2)里点P从-6位置出发,速度2个单位/s,方向向右,运动时间t秒.

“主干已知条件”的“管辖范围”是整道题,“分支已知条件”各管各,(2)里的点P不会影响到(1).

点A,点B是不动点,表示的数分别是-6,4不变;点P是动点,初始位置是-6,每秒向右2个单位.

运动轨迹描述:点P从点A即-6位置出发,向右运动后,点P始终在点A的右边,点P在点B的左边;5秒后到达点B即4位置,此后相对位置发生变化,点P从点B的左边变到了点B的右边.所以点P和点B相遇的这个时间点就是临界点.

这道题就是最直观的考察前面说过的三个基础知识,但对还没学习代数式的同学来说,确实有点超前.

解答过程:

两个非负数的和等于0,只能是这两个非负数各自等于0.

根据已知条件(a+6)2+|b-4|=0,可得出a+6=0,b-4=0.

所以a=-6,b=4.

(1)

答案是10,-1.具体请参考本公众号的前文《绝对值与数轴—从基础到提高》.

(2)

点P以2个单位/s的速度运动了t秒,运动的距离是2t

出发位置是-6,向右运动,所以t秒后点P表示的数是-6+2t

点P到点A的距离为|(-6+2t)-(-6)|=|2t|=2t

点P到点B的距离为|4-(-6+2t)|=|10-2t|

当10-2t≥0,即0<t≤5时,点P到点B的距离为10-2t;

当10-2t<0,即t>5时,点P到点B的距离为2t-10.

(分类讨论的结果,也验证了前面运动轨迹描述里的判断,运动时间为5秒时有相遇发生,点P和点B相对位置发生变化,导致了这个临界点两边两数差的正负号不同)

例2:

已知数轴上点M对应的数是-8,点M沿数轴正方向运动,以2个单位长度每秒的速度移动了3秒,之后折返,平均速度变为4个单位长度每秒,继续移动.

(1)求5秒后点M对应的数值?

(2)当点M通过-100时,它运动了多少秒?

思考分析:

主干已知条件:单点M,初始位置是-8,沿正方向运动3秒后折返,此后一直沿负方向运动,前3秒和3秒后的运动方向、速度都不同.

分支已知条件:(1)的已知条件“5秒”和(2)的已知条件“通过-100”是互相隔离的,从根本上不会互相影响;当然,求解完(1)后,能明白“通过-100”时肯定是在5秒之后的某一个时间点发生的,有助于分析出(2)不用分类讨论,(1)的算式也能帮助(2)列方程.

运动轨迹描述:运动3秒后折返,折返的这个点是临界点,临界点把整个运动过程分成2个阶段,容易求出临界点是-8+6=-2,所以“点M从-8位置出发,以2个单位长度每秒的速度向右运动3秒后到达-2位置,随即以4个单位长度每秒的速度向左运动”,这就是点M的运动轨迹,根据运动轨迹不难得出“点M两次经过-8位置到-2位置之间的所有点,折返回-8位置后始终向左运动”的结论.

过程比较简单所以不画数轴示意了,但是对每一步过程要写明白中间值代表的含义(对于过程比较长的复杂题目,这么做很有必要,能理清思路,防止出错).

解答过程:

(1)

点M前3秒沿正方向移动了2 × 3 = 6(个单位长度)

点M后2秒沿负方向移动了4 × (5 -3) = 8(个单位长度)

点M运动5秒后的位置是 -8 + 6 - 8 = -10,

所以5秒后点M对应的数值是-10.

(2)

(根据运动轨迹的分析,点M只经过-100位置一次;根据(1)的结果,肯定是在5秒后的某个时间点才经过-100位置,所以无需分类讨论)

设点M通过-100位置时用了t秒,

根据(1)的算式很容易列出方程:-8 + 2×3 – 4(t-3) = -100

解方程得:t=27.5(s)

所以当点M运动了27.5秒时,它通过(到达)-100位置.

例2变形:

已知数轴上点M对应的数是-8,点M沿数轴正方向运动,以2个单位长度每秒的速度移动了3秒,之后折返,平均速度变为4个单位长度每秒,继续移动.当点M通过-4位置时,它运动了多少秒?

思考分析:

如果像上面分析的那样,把整个运动过程分2个阶段,弄清楚了点M的运动轨迹,很容易判断出点M两次经过-4位置,第一阶段沿正方向运动时经过一次,第二阶段沿负方向折返时又经过一次,所以需要分类讨论.

解答过程:

设点M通过-4位置时用了t秒,

当点M沿正方向运动时,列方程:-8 + 2t = -4

解方程得:t=2(s)

当点M沿负方向运动时,列方程:-8 + 2×3 – 4(t-3) = -4

解方程得:t=3.5(s)

综上所述,当点M运动了2秒或者3.5秒时,它通过-4位置.

例3:

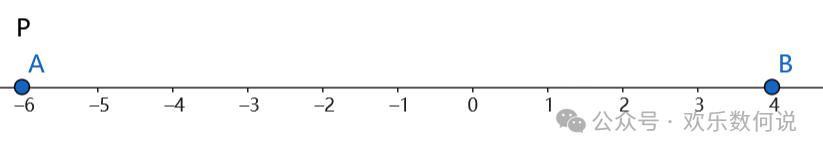

已知数轴上点A表示的数为8,点B是数轴上在点A左侧的一点,且A、B两点间的距离为12.动点P、Q分别从点A、B出发,沿数轴向左匀速运动,点P的速度为每秒4个单位长度,点Q的速度为每秒3个单位长度,设运动时间为t(t>0)秒.

(1) 数轴上点B表示的数是_______________,当点P运动到AB的中点时,它所表示的数是________________________.

(2) 若点P、Q同时出发:

当t为多少秒时,点P追上点Q?

当t为多少秒时,点P与点Q的距离为6个单位长度.

思考分析:

主干已知条件:点A表示8,点B在点A左侧,A、B两点距离为12,得出点B表示-4;动点P初始位置点A,向左运动,4个单位长度/s;动点Q初始位置点B,向左运动,3个单位长度/s;运动时间为t(t>0)秒.

分支已知条件:(1)的已知条件,点P运动到AB的中点;(2)的已知条件,点P、点Q同时出发,说明t是共同运动时间,P追上Q,P与Q相距6个单位长度.

同样的,“主干已知条件”管辖整道题,“分支已知条件”各管各.

根据已知条件得出,点A、B是不动点,点P、Q是动点,不要混淆.

运动轨迹描述:点P、Q同时出发,都向左,点P初始位置8,点Q初始位置-4,点P在点Q后面,但是点P比点Q速度快,典型的“同向追逐”问题.当点P追上点Q时,两点的相对位置发生变化,所以两点的追逐点是临界点.

解答过程:

(1)

设点B表示的数为x,

根据A、B两点距离为12列方程 |8-x|=12

因为点B在点A左边,x比8小,去绝对值号得 8-x=12

解得x=-4

点A表示8,点B表示-4.AB中点表示的数就是8和-4的算术平均值2.

(2)

点P、Q同时出发,向左运动了t秒,

那么点P表示的数是 8-4t,点Q表示的数是 -4-3t

点P追上点Q,说明这时两点表示的数相同,得出方程 8-4t=-4-3t

解得t=12

所以当t为12秒时,点P追上点Q.

点P与点Q的距离为6,分两种情况,第一种是点P没追上点Q时(P在Q的右边);第二种是点P超过了点Q时(P在Q的左边).

列方程 |(8-4t) – (-4-3t)|=6

①当点P没追上点Q时,点P表示的数比点Q表示的数大,

去绝对值符号 (8-4t) – (-4-3t)=6

解得t=6

②当点P超过点Q时,点P表示的数比点Q表示的数小,

去绝对值符号 –[(8-4t) – (-4-3t)]=6

解得t=18

综上所述,当t为6秒或18秒时,点P与点Q的距离为6个单位长度.

(说明:上面方程,根据点P、Q的相对位置去绝对值符号更容易理解,所以没有在去绝对值符号前合并绝对值符号里的同类项)

4.最佳实践

下面是我汇总的一些最佳实践(Best Practice):

(1)熟练掌握数轴、绝对值、两点间距离等基础知识;

(2)调整好情绪,克服“畏难”,明白所谓的难题都是简单题的“套娃”,放平心态相信自己能行;

(3)平时练习时秉承“以慢为快”的理念,最初几次遇到比较复杂的某种类型题目,一定要慢下来,理清问题涉及到的所有基础知识,耐心地深入研究透彻一道题,这比做十道题都管用;

(4)作业练习时碰见具体题目,做个深呼吸,数个一二三,然后分四步走:

①读题.多读几遍,读到什么程度呢?在草稿本上列出“主干已知条件”和“分支已知条件”,明确这些已知条件的“管辖范围”;有些已知条件属于“隐藏款”已知条件,需要通过理解题意或计算得出

②画图.根据列出的已知条件,在草稿本上画好数轴,标好点和数值.代表点的大写字母可以标在数轴的上方,代表数值的小写字母和具体数字可以标在数轴的下方;数轴上同一个位置有多个点重叠时需要排好标清楚;分清动点和不动点

③分解.让动点按照题意从初始位置动起来,判断出所有临界点的位置,然后根据临界点思考清楚整个运动轨迹,再根据运动轨迹把求解问题分解成子过程,判断分类讨论的必要性

④解答.完成了前面三步后,解答过程就是一场思路清晰的“艺术表演”.打个比方,分解过程是“拆套娃”,分解完了就明白每个“套娃”长什么样,解答过程就是把“套娃”套回去.当然,也有注意点,加上适当的文字叙述说明中间值的含义,积极地利用数学利器:方程.

写在最后

个人觉得,中学学习,不能过分强调做题的“量”,要强调做题的“质量”.强调“量”的表现是,做了很多道题,刷了几套大卷;强调“质量”的表现是,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”式的研究透彻代表型的几道题目,写下自己的领悟、总结规律,重视错题.时间成本上,两者差不多.效果上,前者容易带来心理上的满足感和成就感,但容易陷入“低效努力”的陷阱;后者更能体现学习的主观能动性,越到高年级效率越高.